相続の実務(特別受益-持戻し免除の意思表示-)

Q.父が亡くなりました。母は既に他界しているため、相続人は私(長男)と妹(長女)のみであり、父の遺産には預貯金等(計6000万円)があります。

父は、生前、私に対して、私がマイホームを購入する資金として2000万円を援助してくれていたのですが、この場合、私と妹は、父の遺産をどのように相続することになるのでしょうか。

特別受益制度

共同相続人の中に、被相続人から遺贈(遺言による贈与)を受けたり、生前に贈与を受けたりした人がいる場合、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受け取ることになるとすると、相続人間で不公平が生じることになります。

この不公平を解消するため、民法903条1項は、特別な受益(贈与)を相続分の前渡しとみて、計算上、その贈与を相続財産に持ち戻して(加算して)、各相続人の相続分を算定し、特別な受益を受けた人については、その相続分の額から特別な受益分を控除した残額を、その人が現実に受け取るべき相続分と扱うことにしています。

そのため、質問のケースでは、遺産(6000万円)に生前に贈与された2000万円を加算した、計8000万円を相続財産とみなして、その上で各相続人の相続分4000万円(2分の1)から生前に贈与された2000万円を控除することになるので、質問者は2000万円を、妹は4000万円を相続することになります。

持戻し免除の意思表示

もっとも、被相続人の意思を尊重するため、民法903条3項で、被相続人が、相続開始時までに、特別な受益を相続財産に持ち戻す必要がない旨を、明示又は黙示に意思表示をしていれば、持戻し計算をする必要がないものとされています。

そのため、質問のケースでも、父が何らかの方法で(特別の方式を必要としません。)、マイホーム購入資金2000万円は持戻しの対象にしない旨の意思表示を行っていれば、2000万円を相続財産に持ち戻すことなく、質問者と妹が各3000万円(6000万円の2分の1)を相続することになります。

弁護士にご相談を

持戻し免除の意思表示は、被相続人の生前の意思が尊重される仕組みではありますが、その意思表示が実際にあったか否かを巡って、結局相続人間で争いが生じる可能性があります。

このようなトラブルを回避するためには、特定の相続人に対して、特別な受益(贈与)を行いたい場合、あらかじめ遺言で、持戻しを免除するといった内容を明確に記載しておくことが肝要です。

そのため、相続前の段階であっても、相続後のことを考えて、専門的な知識を有する弁護士にご相談いただければと思います。

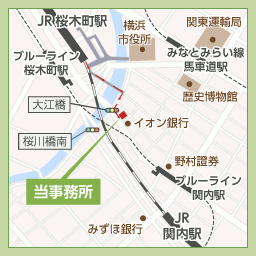

(文責・横浜みなとみらい法律事務所)