相続の実務(特別受益-特別受益者の範囲-)

Q.父が、先々月亡くなりました。相続人は、母、私(次男)、弟(三男)と、1年前に既に亡くなっていた私の兄(長男)の子(甥)の4人です。この4人で、父の遺産についてどのように分けるか、話し合いをしていました。

ところが、遺産の分け方が決まらないうちに、先月、弟も亡くなってしまい、弟の奥さんとその子(姪)が残されてしまいました。

父が亡くなってから分かったのですが、父は、生前、甥に、留学費用の援助として1000万円を渡していました。また、弟にも、弟家族のために使いなさいといって1000万円を渡していました。さらに、父は、弟の奥さんにも、本当は弟にもう1000万円渡したいけれど、私への体裁が悪いから代わりに受け取ってくれと言って、1000万円を渡していたそうです。

この3000万円以外の父の財産としては、建物や土地など、合わせて7000万円です。

また、弟は、父が亡くなって間もなく、自分もどうなるか分からないし、生命保険もかけていないし、自分に何かあったときの大学院への進学費用が大変だろうから、ということで、姪に500万円を渡していたようです。

甥や弟家族ばかりが優遇されていてあまり納得ができないのですが、今後、どのように父の遺産を分けて行くのが良いでしょうか。

特別受益者の範囲

特別受益制度(前々回のコラム、前回のコラムもご参照ください。)は、共同相続人について適用される(民法第903条)ものですが、①代襲相続がある場合、②相続人の配偶者・子らに対して贈与がある場合、③数次相続(遺産分割手続未了の間に相続人が亡くなり、さらに相続が生じること)の場合、考え方の整理が必要です。

①相続人の配偶者・子らに対し贈与がある場合

特別受益者か否かの判断が困難となり、かえって紛争を増加させることから、原則、特別受益の対象とならないとされています。

しかし、真実は相続人に対する贈与であると判断される場合には、特別受益に該当するとされ、そのように判断した裁判例(福島家白河支審昭和55年5月24日家月33巻4号75頁)もあります。

②代襲相続がある場合について

民法903条では、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者」を対象として特別受益の制度が設けられています。

そうすると、相続の際に代襲相続が生じていたケースの場合、代襲者は、「共同相続人」として、特別受益の調整対象者となります。

しかしながら、特別受益は、相続が発生する前に、相続人が被相続人から受け取った贈与を相続財産として考慮することにより、相続人間の実質的公平を図る制度です。

この制度目的を考えると、未だ相続人ではなかった者が被相続人から受け取った贈与を相続財産として考慮するのは、いささか躊躇を覚えます。

このため、相続人となる前に被相続人から受け取った贈与は特別受益の対象外とし、相続人となった後に被相続人から受け取った贈与は特別受益の対象となる、といった考えもあります。

この考えを代襲相続の場合で考えてみると、代襲原因が生じる前に被相続人から贈与を受けた場合には特別受益の対象にはならないが、代襲原因が生じた後に被相続人から贈与を受けた場合には特別受益の対象になる、と整理されます。

ただ、代襲相続ではなく、婚姻の例、つまり、被相続人から贈与を受けた翌日、被相続人と婚姻した妻の事例などを考えると、相続人ではない時期に受けたから特別受益の対象外とする、というのもまた不合理と考えられます。

結局、共同相続人が受けた贈与を特別受益の対象とするか否かは、形式的に考えるのではなく、相続人間の公平が保たれているか、実質的な観点から考慮することが大事といえるでしょう。

③数次相続が生じた場合

被相続人が死亡して相続が開始したが(一次相続)、その遺産分割が未了のまま、一次相続の相続人が死亡し、その相続人について相続手続(二次相続)が開始した場合で、元々二次相続の被相続人から二次相続の相続人に贈与がされていた場合、特別受益として持ち戻す必要があるかを考えてみましょう。

まず、一次相続が発生した際、その相続人は、一次相続の被相続人の遺産につき、相続分に応じた共有持分権を取得します。

そして、この共有持分権は、相続人の財産として構成するものであるので、一次相続の遺産分割が未了の間、一次相続の相続人が亡くなって二次相続が発生した場合、二次相続の被相続人の遺産として構成されます。

このため、二次相続の被相続人から二次相続の相続人に贈与がされていた場合、二次相続の被相続人の遺産(共有持分権を含む)を遺産分割する際、当該贈与分は、特別受益の調整対象になることになります。

④ご相談者様の質問に対する回答

1 相続人の配偶者に対して贈与があった場合

父が弟に渡した1000万円が特別受益にあたるのは争いがないと思います。

他方、父が、弟の奥さんに1000万円を渡した点について、弟の奥さんは、お父様との関係では共同相続人ではないため、一見すると、特別受益に当たらないように思われます。

しかし、お話からすると、実質は、弟さんへの贈与の隠れ蓑として弟の奥さんにお渡ししているようなので、共同相続人間の公平を図るため、持戻しの対象とすべきと思われます。

2 代襲相続があった場合

父が、甥に1000万円を渡した点については、父の相続前に兄が亡くなっており、兄の相続につき甥は代襲することとなります。このため、代襲原因(兄の死亡)後に1000万円が渡されていれば、甥はお父様との関係で共同相続人にあたるため、特別受益の対象になると思われます。

他方、代襲原因前に1000万円が渡されていた場合、甥は父との関係で共同相続人ではなく、しかも、海外留学のための費用として受け取っているため、兄に対する贈与とも判断することはできず、この点からは、特別受益に当たらないように思われます。

3 数次相続があった場合

父の遺産分割が未了の間、弟が亡くなり、数次相続が発生していますが、姪は弟から500万円を受け取っています。このことから、父の遺産に関する弟の相続分に応じた共有持分権を、弟の奥さんと姪で相続する際、500万円は特別受益として、持戻しの対象となると思われます。

父の遺産についてのご相談者様の相続分に応じた共有持分権には影響せず、あくまで、弟の相続分に応じた共有持分権について、弟の奥さんと姪との関係で調整することになります。

弁護士にご相談を

相続が生じる前には、様々な要因により、被相続人から共同相続人、あるいはその親族の方に贈与がされることがあります。

複雑となった際でも、相続分野に精通した、頼れる弁護士に気軽にご相談ください。

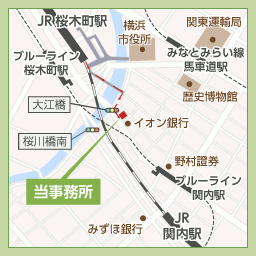

(文責・横浜みなとみらい法律事務所)