相続の実務(特別受益-親の土地の無償使用等-)

Q.父が、先月亡くなり、母、私(長男)、弟の3人が相続人となりました。

父の遺産の中には、甲土地、乙土地があります。

甲土地には、A建物が建っており、A建物は、私が建築し、父母と15年前から同居をしていました。これは、父母の介護等のために同居を求められ、二世帯住宅としたためです。このとき、父が3000万円を建築費用として払ってくれました。

乙土地には、B建物が建っており、弟が自費で建築(土地所有者である父の許可は得ていたようです。)して、居住していました。

父が亡くなってから遺産分割の話合いをしているのですが、協議が整わず、母が遺産分割調停の申立てをしました。

①弟が乙土地にB建物を建築して同土地を無償で使用していることについて、地代相当額の特別受益があるのではないでしょうか。

②私が父の扶養等を負担して同居していたものですが、甲土地の使用について特別受益になるのでしょうか。また、父が私と同居するために支出したA建物の建築費用3000万円は、使途が建築費用として指定されていましたが、特別受益の問題になるのでしょうか。

特別受益制度

特別受益制度は、遺産の前渡し分を遺産分割の際に考慮して、持戻し計算する制度です。そのため、相続開始時の遺産の減少があるか否か、また、遺産の価値と関わるものなのかが注目すべきポイントとなります。

①の質問について

弟は、被相続人である父の許諾を得てB建物を建築しており、その時点で乙土地について、使用貸借契約が結ばれているものと解されます。

遺産土地に使用貸借契約が結ばれて、地上に建物がある場合には、使用貸借の負担付土地となり、遺産評価の際には、使用借権相当額を減価することになります(※使用借権相当額は、地上建物が非堅固な建物である場合には、土地の1割程度と評価されるのが通常です。)。

そのため、弟が、使用借権の設定を受けることにより、使用借権相当額分の乙土地の相続開始時の遺産の減少があるため、その分の特別受益を受けたと考えることができます。

では、①の質問のように、使用借権設定の特別受益額として、使用貸借期間中の地代相当額が特別受益額であるという主張はどうでしょうか。

特別受益制度は遺産の前渡し分を遺産分割の際に考慮して持戻し計算する制度ですから、相続開始時の遺産の減少分である使用借権相当額が特別受益であって、遺産の価値とは関わらない地代相当額は特別受益額とはなりません。

したがって、地代相当額の特別受益があるとはならないでしょう。

②の質問について

(1)前段部分の質問について

被相続人である父に一緒に住んでくれと言われて、その土地上に相続人(私)が建物を建てたけれども、他方で、被相続人を扶養するという負担を負っていた場合には、扶養の負担と土地使用の利益とは実質的に相当の対価関係に立つので、特別受益はないと一般的に考えられます。

仮に、特別受益に当たるとしても、黙示の持戻し免除があるとして、使用借権の減価をするのが相当と考えられます。

なお、特別受益とは違う話になりますが、土地使用の利益と対価関係に立つ扶養について、寄与分の主張はできないものと解されています。

(2)後段部分の質問について

建築資金として使途が指定されていても、現実に受け渡されたものが現金である以上は、現金3000万円が贈与されたものとして、特別受益になります。

この場合、特別受益額は、相続開始時の評価額となるので、受贈時と相続開始時の間に物価変動が大きいときは、消費者物価指数を用いて、相続開始時の評価額を算定することになるでしょう。

もっとも、遺産分割調停では、そこまで厳密に算定を行わず、3000万円を特別受益額として計算するのが通常の扱いかと思われます。

なお、厳密に考えると、二世帯住宅は、父の居住する部分の建築資金も含んでいることを考えると、3000万円全額を持戻すべきかどうかは検討の余地があります。

弁護士にご相談を

被相続人になる方が両親等である場合に、土地や建物を無償で借りていることや、同居していること等は、実際に多くあるものと思われます。

実際の土地・建物の使用の仕方等は、それぞれ違いがあるところで、「特別受益を受けているはずだ。」として一概に判断することは難しいと思われます。また、「特別受益」の額がいくらになるのか、その判断方法や判定の仕方についても、個別の事情により変化し、一概に判断することは困難です。

他の相続人が受けたもの・受けていたものが「特別受益に当たるのではないか」といった疑問は専門的な知識を有する弁護士にご相談いただければと思います。

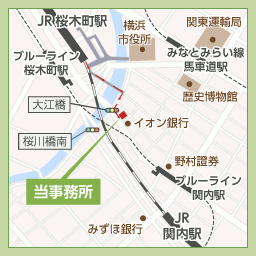

(文責・横浜みなとみらい法律事務所)